“你的学校建在乱葬岗上。”这句传言,几乎每个人在学生时代都听说过。

无论是小学的操场边,还是大学的教学楼前,似乎总有这样或那样的“恐怖故事”。

随着一代代学生的“加工创作”,这些故事愈发离奇。

有的说某宿舍楼每年都会少一名学生;有的说教学楼的灯半夜会自己亮起;甚至还有人言之凿凿地讲述自己亲历的“灵异事件”。

为什么学校会频频被传言与“坟地”联系在一起?

时间回到几十年前,那时的乡镇城市发展尚未成形。

人口密集的城区以外,大部分区域被荒地和农田覆盖,而在人迹罕至的荒地里,常常散落着无主坟茔。

农民们对这类土地避之不及,不愿靠近,更别说耕种,久而久之,这些地方成了典型的“闲置用地”。

与此同时,城市扩张的步伐不断加快,需要容纳越来越多的公共设施,其中学校便是重中之重。

学校不同于普通建筑,它对土地面积有着极高的需求。

无论是教学楼、操场,还是实验室、宿舍,学校都需要占据大块的土地空间。

而这种“地广”的需求,往往让它与城市中寸土寸金的黄金地段无缘。

特别是随着城市化进程的推进,中心城区的土地价格日益飙升。

要在核心地带规划一所学校,所需资金堪比天文数字,这对本就资金有限的公共教育项目来说,几乎是不可能的任务。

于是人们的目光,逐渐转向了郊区和偏远地带。

即便是在郊区,也并非所有土地都能被随意使用。

农业用地受到严格保护,城市用地需要复杂的审批程序,而闲置的坟地和乱葬岗,则成为了难得的“低成本”选择。

它们位置偏僻,价值较低,通常又属于无主地,征用时不涉及拆迁补偿和居民安置的问题。

相比于动辄需要花费巨资才能“腾空”的其他土地,坟地无疑是一种省时又省力的方案。

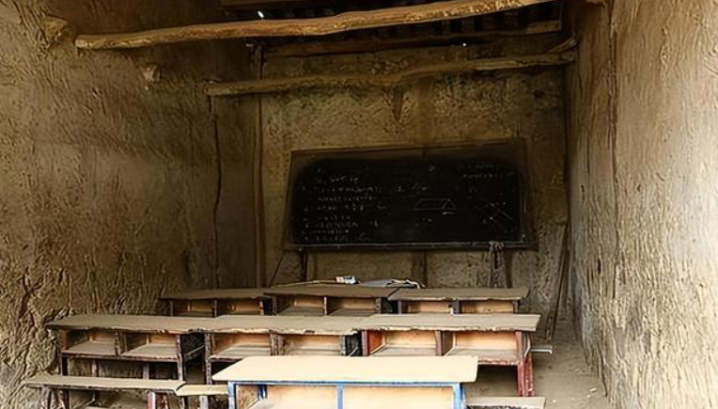

这种成本导向的选址逻辑,尤其在上世纪七八十年代显得尤为突出。

那时学校建设正处于扩张阶段,但社会整体经济水平有限,政府资金更需精打细算。

大量学校被建在郊区的坟地上,实乃无奈之举。

相比于坟地,一些人可能会疑问,为什么不直接使用看似荒废的农田呢?

毕竟郊区也有许多没有被利用的农田,是否更适合作为学校用地?事实上,这种选择并不可行。

中国自古以来就是一个农业大国,粮食安全始终是国家的首要问题。

随着工业化和城市化的加速推进,耕地资源越来越紧张,人均耕地面积逐年下降。

因此从法律和政策的角度来看,耕地几乎是“不可触碰”的。

即便是一块荒废的农田,也必须优先恢复为可耕种状态,而不是被改为其他用途。

相比之下,坟地则没有这种限制。

在许多地方,坟地被视为“无用地”,它们没有实际的经济产出,也很少会有人主动开发。

对于学校建设者而言,这些地块几乎是唯一的选择。

更重要的是,坟地的征用程序相对简单,大多数坟地经过整平和清理后,即可投入使用,不会遇到像拆迁居民住宅,那样复杂的问题。

于是许多学校选址,便逐渐偏向于这些“无人问津”的区域。

随着时间推移,城市的版图不断向外延伸,原本远离城区的学校,逐渐被城市化的浪潮“吞并”。

曾经郊外的学校,如今成了市区的一部分,而它们的“坟地”出身,也因城市的扩张被再次提起,甚至演变为一个个离奇的传闻。

类似的现象也并不罕见,欧美国家的许多老校园,甚至直接建在教堂的墓园旁。

相比中国民间讲究的“风水阴阳”,国外更多是因为早期的宗教文化,以及土地使用之便利。

学校在坟地之上的选择,在当时并不被认为是问题,对于大众来说,教育的重要性远远超过了对坟地的忌讳。

而那些原本无人问津的地方,也因学生们的到来逐渐焕发生机。

谈到学校与坟地的联系,民间流传最广的说法莫过于“阴阳调和”。

学生是“阳气”的代表,而坟地则是“阴气”的象征,二者相遇会产生一种微妙的平衡,仿佛是将“过盛”的阴气压制在了地底,又让阳气在地面生机勃勃地蔓延开来。

这种迷信式的解释,虽然经不起科学推敲,却在一些地方根深蒂固,成为了民众茶余饭后的谈资。

传统上,“阴阳平衡”极为讲究。

无论是日常生活中的风水布局,还是重大场所的选址规划,都讲究这种所谓的“调和”。

在古代坟地被视为“阴气”聚集之地,不宜轻易打扰。

而学校充满孩子欢声笑语、生命力旺盛,恰恰是“阳气”的集中体现。

当这两种截然相反的气场碰撞时,反而被认为能够中和,达到一种微妙的稳定状态。

这种说法广为流传,“学生能镇住坟地”。

据一些老一辈人所言,学校选址时若遇到坟地,不但不用担心,反而是件好事。

孩子们天真无邪,阳气旺盛,再加上课堂上琅琅的读书声,可以将坟地的“阴气”彻底镇住。

于是,这种说法不胫而走,甚至连一些学识渊博的人都将信将疑。

也有许多人从这一说法衍生,出不少令人毛骨悚然的故事。

例如某些学校因阳气不足而出现奇怪现象;某些地方建校后频频发生事故,被认为是“打扰了坟地”;

甚至还有一些学生口口相传的“灵异事件”,使得原本普通的学校生活蒙上了几分神秘的色彩。

最广为人知的一个传闻,便是某大学的教学楼“正门永不开”。

传说这栋楼曾经建在一处乱葬岗上,每当正门开启,就会导致各种诡异事件发生。

于是学校干脆封闭正门,只开放侧门供师生进出。

虽然这个故事听起来恐怖,但当有学生询问管理人员时,却得到一个截然不同的答案,正门关闭,只是因为设计不合理,使用起来极为不便。

显然这些看似“灵异”的故事,不过是人们天马行空的想象罢了。

那么为何这种迷信说法,会在人群中广泛传播呢?

一个重要原因在于,在封闭的校园环境里,学生们的生活节奏往往单调重复,而对于未知事物的好奇心,则让他们渴望能有一些刺激性的内容来“调剂”日常生活。

晚上熄灯后的宿舍楼,寂静得只剩下风声;偶尔发出的水管滴答声或老旧窗框的吱呀声,很容易让人联想到一些“不可名状”的事情。

一些学生可能出于恶作剧,故意制造一些诡异的情景,比如在夜里假装看到“奇怪的影子”,或在卫生间里偷偷吓唬同学;

而另一些学生,则因为听信传言而将这种无心之举无限放大,形成新的版本。

这种故事的传播有一个重要特点,那就是它总会披上一层“真实”的外衣。

讲述者常常会以一种“我认识的人亲身经历”为开头,让听众更加信以为真。

比如“隔壁班的一个学姐说,她半夜在宿舍听到了脚步声,后来发现宿舍楼以前是乱葬岗”;

或者“一个老师曾说过,教学楼的顶层其实从不开放,因为那里曾经发生过灵异事件”。

这些故事中,地点是真实的,人物看似可信,听起来更让人不寒而栗。

尽管关于“坟地学校”的故事流传广泛,但它们大多是学生想象力的产物。

在现实中,这些所谓的“灵异事件”,通常都有合理的解释。

深夜的脚步声,可能是楼层结构传音的结果;自动开启的灯光,也许只是电路老化导致的误触;

至于“坟地出身”,更是城市扩张的遗留问题,而非某种神秘力量。

对大多数人来说,学校始终是一个学习知识、开拓视野的地方,而那些传说故事,只是无聊时的调味剂罢了。

股票的杠杆交易提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资股票户网但白瓷娃娃的优势在于它的精准性和持久性

- 下一篇:没有了